1.- Introducción

(1) Las molestas dolencias que Sempronio sufre desde hace tiempo le llevan a acudir al sistema de salud1 [1]. Tras varios meses, en los que es sometido a diversas, numerosas y caras pruebas, se le diagnostica una grave enfermedad. El tratamiento, en cambio, se decide en unos minutos, de forma intuitiva y sin argumentar si se adapta a la enfermedad y a la situación física del paciente (a quien no se le explica nada): se le recomienda un primer medicamento previsto para otra afección, un segundo adecuado, pero del que no se señala su cantidad, ni su frecuencia, un tercero con una dosis inferior a la prescrita para la enfermedad y, por último, uno que puede entrar en conflicto con los anteriores. Desde el punto de vista de las políticas públicas, a esta situación ejemplificativa se le podría hacer el siguiente reproche: tan ingente esfuerzo para evaluar la enfermedad pierde sentido si no va acompañado de otro semejante en la precisión y ejecución del tratamiento. No se puede perder de vista que el objetivo final de las políticas públicas en la materia es curar, no acertar en el diagnóstico, por muy indispensable que este sea para conseguir esta meta.

Este artículo ha sido realizado en el contexto del Proyecto de Investigación…

(2) ¿Está sucediendo algo parecido con el derecho penal? ¿Interesan solo los aspectos relacionados con la norma de conducta, el diagnóstico sobre la responsabilidad penal, pero nos despreocupamos del tratamiento, esto es, las cuestiones que atañen a la norma de sanción, la concreción de la consecuencia jurídico-penal adecuada a la responsabilidad y a los objetivos preventivos perseguidos con su imposición? En el ámbito de las personas jurídicas, ello parece evidente. Se manifiesta en la legislación, en la doctrina e incluso en la jurisprudencia. Este fenómeno es fácil de comprobar en las dos primeras instancias. Basta con dar un vistazo a las publicaciones sobre esta materia, mayoritariamente centradas en la naturaleza de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, su injusto y culpabilidad. Por otro lado, se puede apreciar cómo la normativa penal que regula esta responsabilidad, resultante de las reformas introducidas por la LO 5/2010 de 22 de julio y la LO 1/2015 de 30 de marzo2 [2], es imprecisa e insuficiente en lo que concierne a las penas imponibles y a su determinación3 [3]. Esto generaba un contexto de inseguridad jurídica que me condujo a proponer, en un trabajo anterior, una interpretación del sistema de determinación de la pena impuesta a las personas jurídicas que intenta resolver las «incertidumbres» existentes, algunas heredadas del sistema general de determinación de la pena para las personas físicas4 [4].

En adelante, LO 5/2010 y LO 1/2015.

Vid. BARQUÍN SANZ, 2018, p. 131; DE LA CUESTA ARZAMENDI, 2019, pp….

Vid. FUENTES OSORIO, 2023.

(3) ¿Ha alcanzado a los tribunales esta despreocupación por la consecuencia jurídica penal? En cierta medida, la respuesta es afirmativa. Se sostiene que, en general, hay una escasa o nula justificación de las penas dictadas, especialmente cuando no son privativas de libertad y se condena al mínimo legalmente previsto5 [5]. Ahora bien, esta declaración deja tres cuestiones sin contestar: ¿A qué nos referimos con esta carencia de justificación? ¿Es este un fenómeno aislado, presente en algunas sentencias, o realmente es una tendencia extendida? ¿Qué sucede con las personas jurídicas? Para desentrañar estos interrogantes hago un análisis sobre la forma en que los tribunales determinan la pena a las personas jurídicas condenadas. Persigo tres objetivos principales. Primero, comprobar si se está motivando la imposición de las multas (y de las penas interdictivas obligatorias), si al hacerlo se emplean explícitamente las reglas penológicas (tanto las generales como las específicamente previstas para las personas jurídicas) que permiten seleccionar el marco penal y ajustar la extensión de la pena a la gravedad del injusto y culpabilidad, así como a otras consideraciones premiales, y, finalmente, si se está adaptando la cuantía de las multas a la capacidad económica de la persona jurídica condenada. Segundo, explorar si se está sancionando con penas interdictivas facultativas de manera justificada según las exigencias de las reglas específicas del art. 66 bis CP. Por último, examinar si aparecen situaciones concursales (de delitos) y cómo se resuelven.

Vid. críticamente en este sentido respecto a las multas DÍEZ RIPOLLÉS, 2020,…

(4) Para dar una respuesta empírica a estas cuestiones, he realizado un análisis cualitativo y cuantitativo de las sentencias de las audiencias provinciales condenatorias de las personas jurídicas.

(a) La búsqueda de las sentencias se llevó a cabo en la base de datos jurisprudenciales CENDOJ (Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial) el 11 de abril de 2025. He decidido no recurrir a las bases de datos privadas porque no son de acceso público y gratuito y ofertan un número más reducido de resoluciones (que se basan en lo publicado por el CENDOJ)6 [6].

No obstante, el CENDOJ tampoco recoge todas las resoluciones existentes y no…

El rastreo se ha configurado empleando los siguientes factores:

Texto libre: «31 bis».

Jurisdicción: penal.

Tipo de resolución: sentencia.

Tipo de órgano: Audiencias Provinciales7 [7].

Localización: todas.

Fecha resolución: desde 1/1/2011 hasta 31/12/2024.

A partir de ahora APs.

Se localizaron 857 sentencias. Este primer resultado fue filtrado mediante una revisión de estas sentencias conforme a dos criterios adicionales: identificación de falsos positivos (por ejemplo, cuando el «31 bis» se refería a un artículo de una ley distinta al Código Penal, a una página de un expediente, etc.) y registro de las sentencias condenatorias en las que, además, las APs tenían la obligación de determinar la pena. Debo puntualizar que los tribunales no tienen que individualizar la sanción cuando resuelven recursos de instancias inferiores y ratifican plenamente lo dictado por estas. En consecuencia, no serían relevantes para este estudio ni las sentencias anulatorias, ni las absolutorias (o que confirmen una absolución), ni las que confirmen una condena (incluso cuando reducen o amplían la pena, pues no se enfrentan a la necesidad de efectuar una determinación completa). Únicamente he considerado pertinentes las sentencias condenatorias en primera instancia y las que trasmutan una absolución previa en una condena8 [8]. De acuerdo con ello, en este segundo cribado se eliminaron 22 falsos positivos y 699 sentencias, y se obtuvieron 136 sentencias que cumplían los requisitos indicados (un 16,28% del grupo inicial9 [9]). Estas fueron numeradas consecutivamente según la fecha de la resolución10 [10].

De forma muy mayoritaria las sentencias de apelación de las APs no…

835 sentencias, excluidos los falsos positivos.

Vid. anexo.

(b) He decidido circunscribirme a las APs porque estimo que pueden mostrar de manera más adecuada las tendencias usuales en el proceso de individualización de la pena, al ser órganos colegiados orientados a juzgar un amplio abanico de conductas (sin las limitaciones que, por ejemplo, tienen los Tribunales Superiores de Justicia y la Audiencia Nacional) y no están centrados en marcar líneas jurisprudenciales uniformes (como acontece con la labor casacional del Tribunal Supremo). Así mismo, el número de sentencias que encajaban con los criterios marcados era suficiente para obtener una imagen representativa y en una cuantía que permitía acometer el estudio de la totalidad, sin necesidad de recurrir a una muestra.

(c) Análisis cualitativo-cuantitativo de las resoluciones. No se persigue explorar la fundamentación jurídica de las decisiones condenatorias, ni examinar los argumentos dogmáticos, su evolución y preponderancia en un momento histórico dado, sino mostrar una imagen de cómo las APs determinan las penas de multa, interdictivas obligatorias e interdictivas facultativas impuestas a las personas jurídicas. Con esta finalidad, se ha llevado a cabo una revisión del contenido de las resoluciones construida sobre los siguientes elementos:

(i) Señalar el hecho de conexión, la pena de referencia de la persona física, el precepto habilitante y las penas vinculadas impuestas.

(ii) Detallar todos los elementos (nivel de ejecución y de intervención delictiva, circunstancias modificativas de la responsabilidad, factores de riesgo y de protección, concurrencia de personas físicas y jurídicas, etc.) que podrían influir en el proceso de determinación de la pena y su grado y modo de valoración por los tribunales.

(iii) Identificar los pasos que han seguido (o que omiten) los tribunales al individualizar cada clase de pena impuesta a la persona jurídica y registrar la extensión (número de líneas) que ocupa dentro de la sentencia.

(iv) Anotar las situaciones en las que se imponen varias penas a un mismo sujeto en una misma sentencia y las reglas penológicas utilizadas para resolver esa concurrencia.

Los datos resultantes han sido recopilados y procesados manualmente. Se ha estructurado la lectura de cada sentencia conforme a una serie de variables adaptadas a los cuatro aspectos recién comentados. La información obtenida para cada variable se ha codificado posteriormente en las tablas recogidas en este documento.

2.- Resultados

2.1.- Datos generales

(1) En este trabajo no se ofrecen resultados relativos al hecho de conexión, a la pena de referencia de la persona física, al precepto habilitante y al número de penas efectivamente impuestas11 [11]. En los tres primeros casos, porque esta información no es relevante exponerla como resultado. Su recopilación obedece a que se ha utilizado para indagar en el proceso de determinación de la pena impuesta a la persona jurídica. Así, el conocimiento del precepto habilitante posibilitaba inferir si en el supuesto había una rebaja en grado/s de la pena. No obstante, en este momento sí es interesante destacar aquello que no aparece: en 17 sentencias (12,5% del total analizado) no se ha mencionado en ninguna parte del texto el precepto habilitante por el que se condenaba y sancionaba a la persona jurídica. Si bien esta omisión se observaba principalmente en las sentencias por conformidad (en 14 casos, un 22,9% de total de sentencias por conformidad identificadas).

Vid. al respecto el estudio realizado por MARTÍN MUÑOZ; TURIENZO FERNÁNDEZ; ORTIZ…

(2) El criterio metodológico seguido, aunque es el adecuado para registrar cómo las APs individualizan la pena de las personas jurídicas, aportaba una información imprecisa en lo relativo al número de penas efectivamente impuestas. Considero que una imagen correcta en ese punto requiere contabilizar las penas impuestas por sentencias que confirman condenas de instancias inferiores12 [12]. Esta exploración será objeto de un trabajo posterior.

Se han identificado 46 entre las 857.

(3) En las 136 sentencias estudiadas hubo 176 condenados a 236 delitos. Sin embargo, el proceso de individualización de la pena se ha evaluado por sentencias por dos razones. En primer lugar, estas a veces mostraban diferencias por autores y por delitos en la justificación de la responsabilidad penal y en la pena finalmente impuesta, pero presentaban un idéntico modo de determinación de la pena. En segundo lugar, y en lo que a este proceso atañe, las disparidades que aparecían venían condicionadas por el tipo de pena: resultado esperable, ya que la pena de multa, la interdictiva obligatoria y la interdictiva facultativa responden a lógicas distintas. En consideración a estos dos argumentos, decidí organizar los datos en torno a cada una de estas penas tomando como unidad de referencia la sentencia.

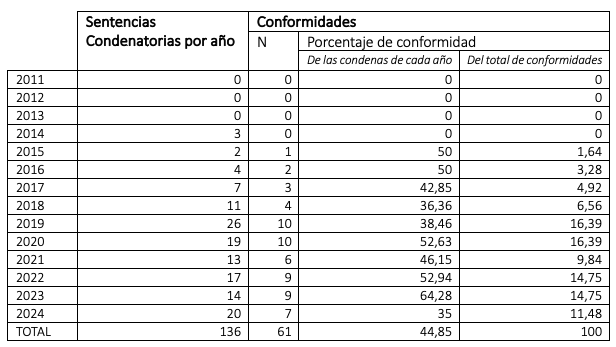

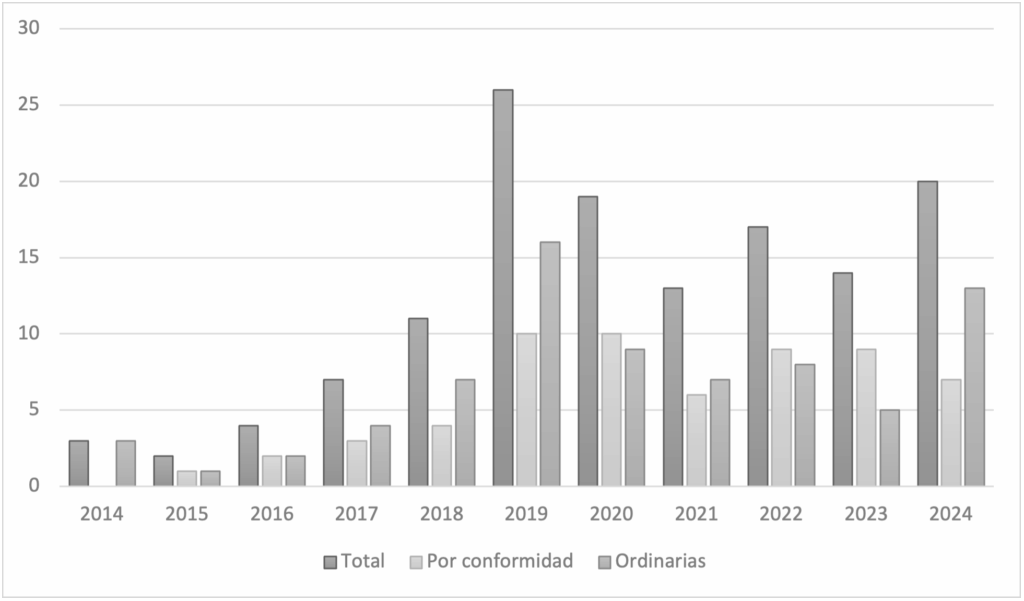

(4) Si descomponemos las sentencias por años se percibe las escasas condenas que hay hasta el 2016, un aumento constante desde ese año, que tiene su punto álgido en el 2019 (que concentra un 19,11% del total), y una posterior caída (que coincide con la COVID) seguida de un repunte en los años 2022 y 2024. Con todo, desde el 2018 no se baja de las 10 sentencias por año. Si las agrupamos por quinquenios13 [13], se ve cómo se concentran en los últimos nueve años: 2011-2015 (5 sentencias), 2016-2020 (67 sentencias), 2021-2024 (64 sentencias)14 [14].

Aparte de que organizar los datos por quinquenios es una práctica habitual,…

Se debe tener en cuenta que el último intervalo es de cuatro…

(5) El 44,85% de las 136 sentencias se resolvieron por conformidad. Tuvo su número máximo en el año 2023, cuando estas alcanzaron un 64,28% del total, para caer el año posterior hasta el 35%.

Las sentencias por conformidad habitualmente son más breves tanto en su análisis jurídico como en la concreción de la pena. En un primer momento me planteé eliminarlas del estudio, no obstante, tras su lectura descubrí que presentaban peculiaridades y mostraban lagunas muy relevantes desde el punto de vista de la determinación de la pena de la persona jurídica que debían ser expuestas. Por esta razón, los datos se presentarán en tres grupos: total de sentencias, sentencias ordinarias (o litigiosas) y sentencias por conformidad15 [15].

De forma abreviada total, ordinarias y por conformidad a partir de ahora.

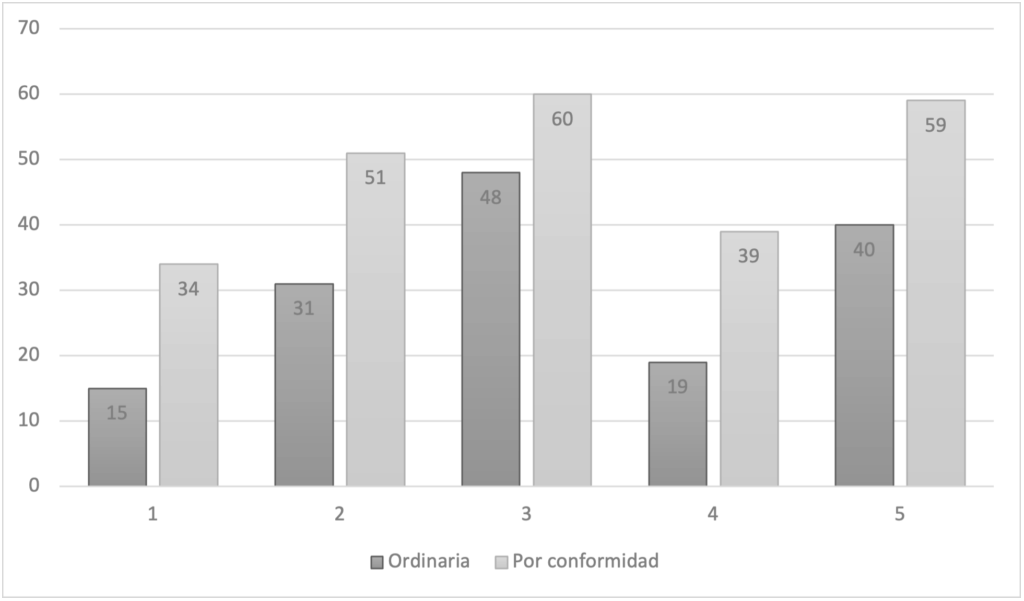

(6) Según avanzaba la exploración de las sentencias seleccionadas observé que lo habitual era no dedicar más que unas escasas líneas a la determinación de la pena que se iba imponer a la persona jurídica condenada. Para ver si esta impresión tenía alguna base empírica decidí efectuar una cuantificación de este aspecto utilizando los siguientes criterios: (i) conté las líneas que en cada archivo en pdf de la sentencia (según como aparecía publicada por el CENDOJ) se dedicaba específicamente a la individualización de la pena o, en su defecto, la información sobre la pena impuesta a la persona jurídica recogida en el fallo; (ii) calculé que cada página tiene aproximadamente 50 líneas; (iii) anoté el número total de páginas de cada sentencia; (iv) resté una página al total de cada sentencia porque la última solía estar incompleta. Esta decisión reduce el número de líneas de las sentencias y, por tanto, aumenta el porcentaje que supone la parte dedicada a la determinación.

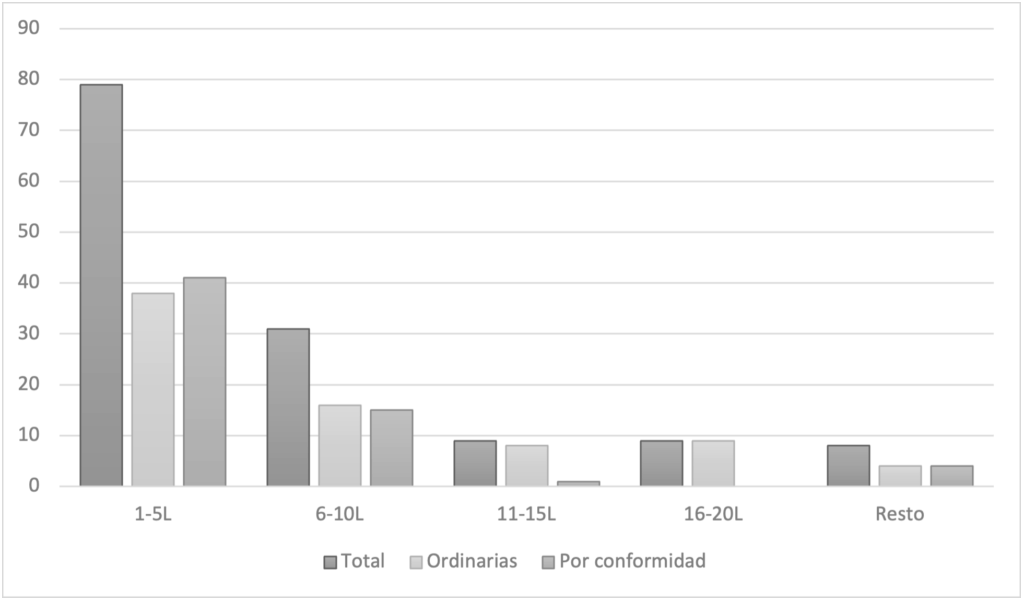

(a) En función de estos parámetros se ve que el número de líneas dedicadas a la determinación de la pena de la persona jurídica es muy bajo. La mayor parte de las sentencias (58,08% del total; 50,67% de las ordinarias; 67,21% de las por conformidad) invierten entre 1 y 5 líneas en este proceso. Si se incluye el grupo de 6-10 líneas estos porcentajes ascienden hasta el 80,88% del total (72% de las sentencias ordinarias y el 91,8% de las por conformidad). De hecho, la mediana en los tres grupos es de cinco líneas, las medias no superan las nueve líneas y ni siquiera suponen un quinto de página (0,15 de página; 0,18 y 0,121, respectivamente).

| Líneas | ORDINARIAS | POR CONFORMIDAD | TOTAL |

| 1-5 | 38 | 41 | 79 |

| 6-10 | 16 | 15 | 31 |

| 11-15 | 8 | 1 | 9 |

| 16-20 | 9 | 0 | 9 |

| 21 – +16 [16] | 4 | 4 | 8 |

| Total | 75 | 61 | 136 |

24 (1 conformidad), 25 (2, ordinaria y conformidad), 27 (1 ordinaria), 28…

| ORDINARIAS | POR CONFORMIDAD | TOTAL | |

| Moda | 3 | 3 | 3 |

| Media | 8,96 | 6,06 | 7,66 |

| Mediana | 5 | 5 | 5 |

| Media acotada (5%) | 7,42 | 5 | 6,35 |

| ORDINARIAS | POR CONFORMIDAD | TOTAL | ||||

| Sentencias | Determinación | Sentencias | Determinación | Sentencias | Determinación | |

| MEDIA | ||||||

| Líneas | 889,34 | 8,96 | 349,18 | 6,06 | 647,05 | 7,66 |

| Páginas | 17,78 | 0,18 | 6,98 | 0,121 | 12,94 | 0,15 |

| Porcentaje | 1,01 | 1,73 | 1,16 | |||

| MEDIA ACOTADA (5%) | ||||||

| Líneas | 654,47 | 7,42 | 309,1 | 5 | 485,24 | 6,35 |

| Páginas | 13,09 | 0,1484 | 6,182 | 0,1 | 9,7 | 0,127 |

| Porcentaje | 1,13 | 1,61 | 1,3 | |||

Los porcentajes expresan la relación entre la extensión media de la parte…

Cuando comparamos la extensión media de las sentencias con la media de la parte dedicada a la determinación de la pena de la persona jurídica se aprecia que en ninguno de los tres grupos se llega al 2%. Llama inicialmente la atención que este porcentaje sea mayor en las sentencias por conformidad. Esto se debe principalmente al menor número de páginas que tienen estas sentencias.

(b) Al valorar estos resultados, hay que hacer tres precisiones. (i) Se refieren solo a la individualización de la pena de las personas jurídicas. Por tanto, la parte destinada a la determinación es más amplia porque habría que sumar las líneas que justifican la individualización de la pena de la persona física. (ii) Al medir la extensión de la motivación de la pena impuesta a las personas jurídicas he incluido la descripción de las penas concretas a las que se ha condenado. En un sentido estricto esto no supone una motivación de la determinación. Así mismo, hay que tener en cuenta que esta enumeración es especialmente larga cuando se condenan a varios tipos de penas18 [18], a varios sujetos19 [19] y a varios delitos20 [20]. (iii) Finalmente, esto dato solo informa acerca de la brevedad de las motivaciones, pero no sobre la adecuación y corrección de las mismas.

En 68 sentencias hubo al menos una pena interdictiva adicional a la…

En 25 sentencias.

En 19 sentencias. Además, en dos sentencias se condenó a varios sujetos…

2.2.- Grado de ejecución, de intervención delictiva y circunstancias modificativas

(1) Se imputa a las personas jurídicas los hechos cometidos en grado de tentativa en nueve sentencias (siete ordinarias, dos por conformidad)21 [21].

A favor de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas por…

(2) Se califica expresamente a las personas jurídicas como cómplices en una sentencia (por conformidad) y como cooperadoras necesarias en tres (dos por conformidad).

(3) Se atribuyen a las personas jurídicas circunstancias modificativas de la responsabilidad en más de un tercio de las sentencias estudiadas (51, 37,5% del total)22 [22]. En un cuarto (trece sentencias) se admitieron varías circunstancias. Debo precisar que he tenido en cuenta las situaciones en las que se indicaba explícitamente que la circunstancia modificativa afectaba a la persona jurídica y aquellas otras en la que se mencionaba que estas alcanzaban a todos los sujetos condenados. No obstante, en numerosas ocasiones el tribunal no dejaba claro (o directamente omitía informar) si la circunstancia era aplicable a la persona jurídica.

Dato coherente con los resultados obtenidos por ORTIZ DE URBINA GIMENO; MARTÍN…

Se han detectado 64 atenuantes (94,11%) y cuatro agravantes (5,88%).

| TOTAL | SIMPLES | CUALIFICADAS | NS | |

| Ordinaria | 23 | 14 | 8 | 1 |

| Por conformidad | 41 | 20 | 21 | |

| Total | 64 | 34 53,12% | 29 45,31% | 1 1,56% |

(a) Respecto a las atenuantes, 34 son simples23 [23] y 29 cualificadas (en una resolución no se ha podido determinar este aspecto24 [24]). Las sentencias por conformidad son más proclives a reconocer atenuantes (reúnen el 64,1%) y, además, a hacerlo de forma cualificada (aproximadamente la mitad de estas atenuantes). En las sentencias ordinarias predominan, por el contrario, las simples (14 de 22, un 60,86%).

Cuando no se indicaban si eran cualificadas se han considerado simples.

Cuando no se haya podido precisar algún elemento se utilizará la abreviatura…

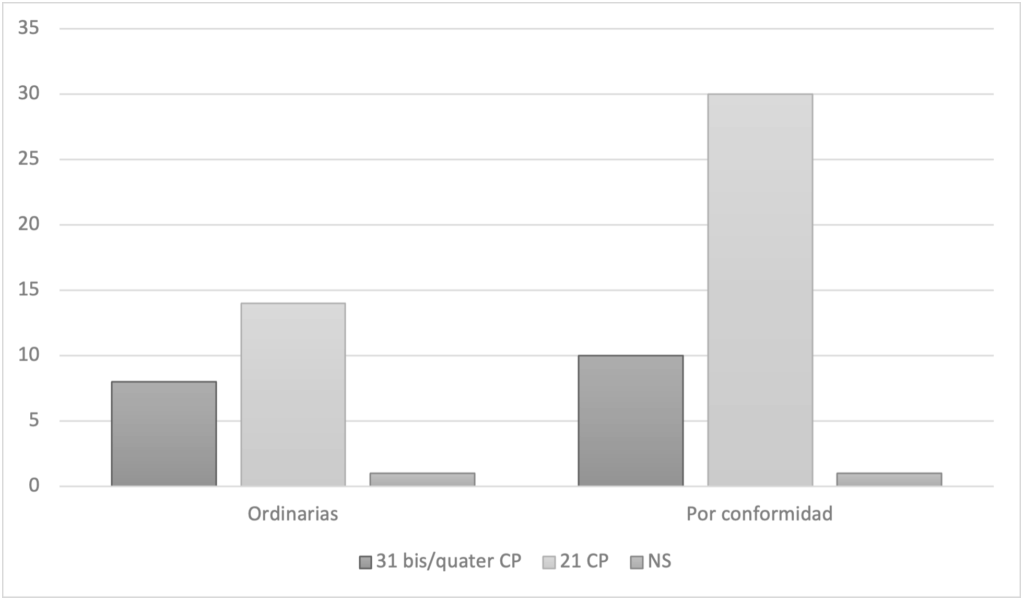

Una de las cuestiones más interesantes ha sido comprobar que no hay unanimidad en relación con el precepto sobre el que se sustentan las atenuantes. Así, en el 68,75% de los casos estas se han apoyado en el art. 21 CP, mientras que solo en el 28,13% en el art. 31 bis o quater CP25 [25]. Esta supremacía del art. 21 CP se mantiene constante cuando se distingue entre sentencias ordinarias y de conformidad y a lo largo de todo el periodo explorado.

Según se refiriera a la regulación del 2010 o del 2015, respectivamente….

| ART. 31 BIS/QUATER CP | ART. 21 CP | NS | |

| Ordinaria | 8 | 14 | 1 |

| Por conformidad | 10 | 30 | 1 |

| Total | 18 28,13% | 44 68,75% | 2 3,13% |

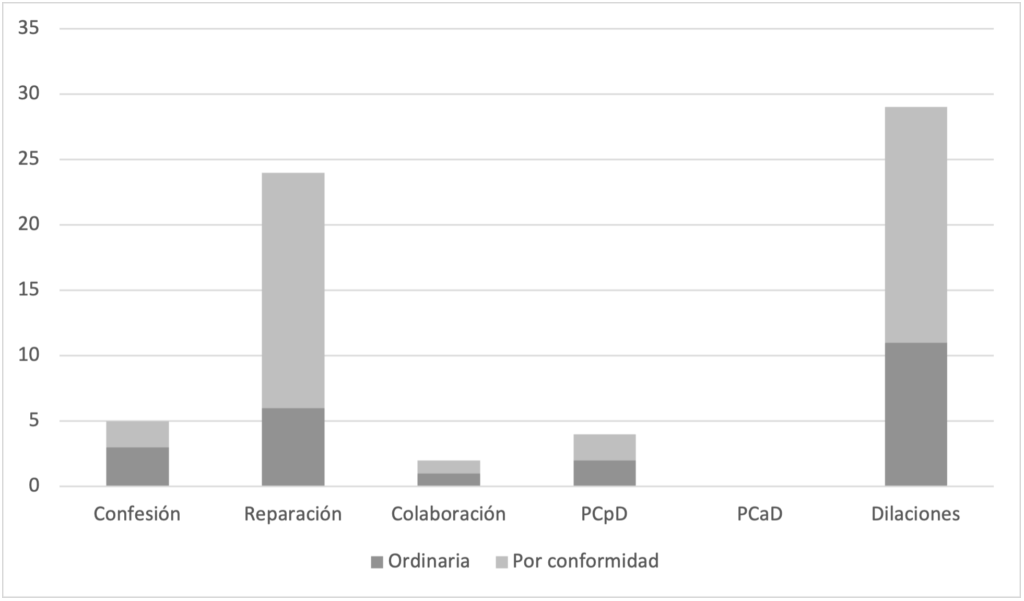

La preponderancia del art. 21 CP como normativa a la que remitir la atenuante en parte está causada porque la circunstancia más empleada ha sido la de dilaciones indebidas (29 de 64 veces, 45,31%). Este resultado llama la atención porque, por un lado, implica la admisión de circunstancias no incluidas en el listado cerrado del actual 31 quater CP26 [26]. Por otro lado, sorprende que esta circunstancia, que, como he dicho, en teoría no debería aplicarse, sea la mayoritaria27 [27]. Del mismo modo es remarcable que, en casos encuadrables en las otras cuatro atenuantes, reconocidas de forma expresa y específica para las personas jurídicas en los arts. 31 bis.4 o 31 quater CP, se acuda a la vía del art. 21 CP en casi la mitad de las ocasiones (17 atenuantes de 35, 48,57%).

La redacción del art. 31 quater CP en teoría imposibilita el uso…

Consideran que debería haberse incluido la atenuante de dilaciones indebidas en el…

La segunda circunstancia más empleada ha sido la reparación del daño (37,5%). El resto está a gran distancia (en conjunto suponen un 17,18% del total). Me parece interesante que la elaboración de un programa de cumplimiento tras la comisión del delito emerja como una circunstancia atenuante en cuatro casos, mientras que la existencia previa de dicho programa —si este no resultó efectivo— no se contemple como tal en ninguna sentencia. Este dato es importante porque deja la puerta abierta a interpretar que la existencia previa del programa puede haber conducido directamente a la atipicidad. Al haber analizado únicamente las sentencias condenatorias, no he podido constatar este hecho.

| Confesión | Reparación | Colaboración | PCpD | PCaD | Dilaciones | |

| Ordinaria | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 |

| Por conformidad | 2 | 18 | 1 | 2 | 0 | 18 |

| Total | 5 | 24 | 2 | 4 | 0 | 29 |

Me refiero al programa de cumplimiento anterior al delito o posterior con…

También hay que destacar la presencia de atenuantes por analogía (529 [29], en el 7,81% de los casos), en una sentencia en relación con circunstancias que se apoyaban explícitamente en el art. 31 bis.4 CP (redacción 2010), ya que no se prevé para las personas jurídicas30 [30].

Atenuantes analógicas de confesión (2), de reparación del daño (2), de dilaciones…

Críticos por la ausencia de la atenuante analógica en el art. 31.4…

(b) En lo que atañe a las agravantes se han hallado muy pocas: tres situaciones de multirreincidencia y una de reincidencia. Tres de ellas en sentencias ordinarias y una por conformidad. Parece evidente que es más fácil conformarse con la propuesta de la fiscalía cuando esta tiene un efecto atenuante y no incluye agravantes o, alternativamente, que alcanzar una conformidad suaviza la disposición del ministerio fiscal respecto de la apreciación de circunstancias atenuantes.

Las agravantes de multirreincidencia se enjuician en dos ocasiones de forma específica (art. 250.1.8 CP). Esto es, su efecto penológico se valora al seleccionar la pena de referencia de la persona física que, al tener asignada una pena en abstracto superior a cinco años, incide en la elección de un marco penal más severo dentro del precepto habilitante. Además, el principio de inherencia previsto en el art. 67 CP impide volver a estimar esta agravante por la vía del art. 66 CP al individualizar la pena de multa o la pena interdictiva concreta. Sin embargo, este principio no excluye su uso como un factor de riesgo que se tenga en cuenta conforme al art. 66 bis CP para decidir si se puede (y es necesario) condenar a penas interdictivas facultativas definitivas. De hecho, uno de los dos casos referidos se sancionó también con la pena de disolución.

2.3.- Penas de multa

(1) Se han impuesto 217 multas en 133 sentencias (de estas, 61 por conformidad, el 45,86%, y 72 ordinarias)31 [31] a 172 condenados.

En las tres sentencias que faltan hasta las 136 se condenó exclusivamente…

(2) En el análisis de la determinación de la pena de multa se pueden distinguir dos fases principales: establecimiento de la extensión; fijación de la cuota diaria, en la pena de días multa, y de la cuantía final en la multa proporcional.

(a) El tribunal, al especificar la extensión de la multa, tanto por cuotas como proporcional, parece que, en función de la normativa existente, tendría que seguir un proceso en el que al menos se posicione expresamente sobre las siguientes cuestiones sucesivas: señalar el precepto habilitante (1), seleccionar el nivel de multa (2), conectar con la pena de referencia de la persona física en abstracto para explicar el nivel que ha elegido (3), fijar el marco concreto (4), motivar la extensión concreta elegida (5).

| Precepto Habilitante (1) | Nivel multa (2) | Explicación selección nivel multa según pena referencia persona física (3) | Fijación de la extensión concreta (4) | 33 [32] 81,20% | 58 43,6% | 99 74,43% |

Los porcentajes se miden respecto al total de sentencias en las que…

Se podría reducir a 106 sentencias, ya que en dos de ellas…

| Motivación total (se justifican los cinco pasos) | Ninguna motivación (no se justifica ningún paso) | |

| Ordinaria | 15 | 5 |

| Por conformidad | 1 | 22 |

| Total | 16 | 27 |

| 12,03% | 20,3% |

Los números corresponden al número de sentencias en las que estos aspectos…

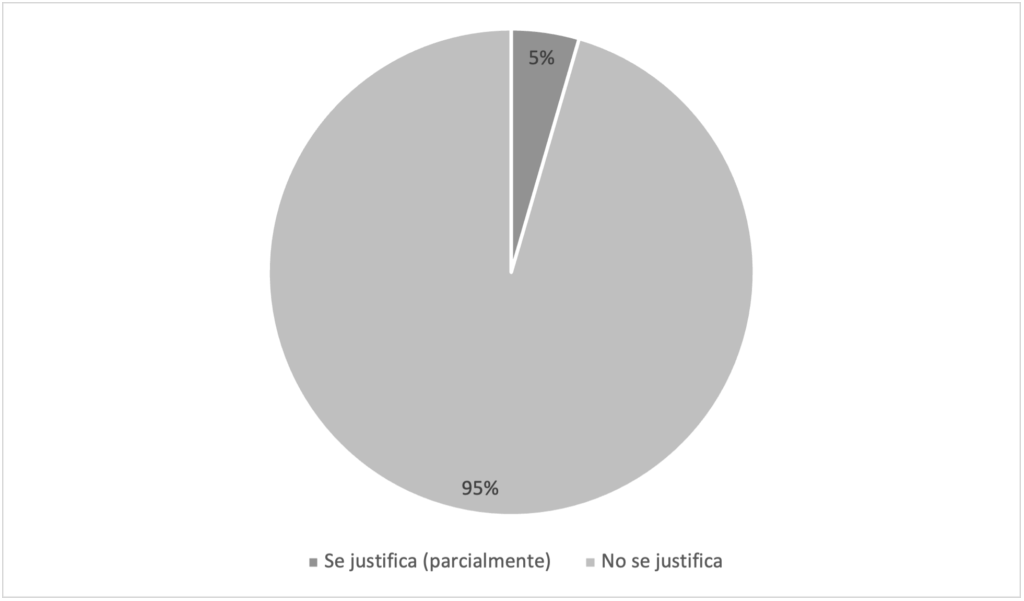

Se aprecia como la motivación, de acuerdo con los datos obtenidos, se puede considerar exigua. Solo en un 12,03% de las sentencias se da respuesta a todos estos aspectos. En el 87,96% de las sentencias restante falta la justificación de algún elemento, y en algo más de la quinta parte, un 20,3%, están ausentes todos. No obstante, se advierte que la motivación es mucho mayor en las sentencias ordinarias (en un 20,83% de las mismas es completa y solo en un 6,9% es nula) que en las por conformidad (únicamente en un 1,63% de estas es completa, y en poco más de un tercio, un 36,06%, es nula).

Resulta chocante que, en la parte dedicada a la determinación de la pena, o al menos en el fallo, no se cite el precepto habilitante (una omisión muy frecuente en las sentencias por conformidad, por encima de la mitad -55,73%, pero igualmente presente en un cuarto de las sentencias ordinarias, 20,83%35 [35]) o que no se fije la extensión concreta de la multa (26,38% de las sentencias ordinarias y 63,93% de las por conformidad). Por último, la motivación de la pena de multa concreta impuesta es prácticamente inexistente (96,76%) en las sentencias de conformidad y, aunque es más alta en las ordinarias, no alcanza su mitad (44,44%).

Ahora bien, como ya he señalado con anterioridad solamente en tres sentencias…

No he analizado si la justificación que se incluía en las sentencias era suficiente o superficial. Sin embargo, he examinado si existía en estas algún factor objetivo que permitiera concluir que para poder «comprender» la pena de multa impuesta era necesario motivar la individualización o complementar la que se había realizado. Se puede afirmar que ello acontece en las siguientes situaciones. (i) Cuando falta alguno de los aspectos ya destacados (1-436 [36]). Por ejemplo, no cabe duda de que cuando no se indica la extensión de la pena de multa concreta impuesta y la sentencia se ciñe a dar una cantidad final no solo hay una carencia de motivación, sino que sin esta no se conoce cómo se ha llegado a esa cuantía. (ii) Existen, adicionalmente, otros aspectos, no computados en la exploración del proceso de determinación de la pena de multa descrito, que llevan a sostener que la motivación de la multa concreta impuesta, además de que se le podía criticar que no había sido realizada, era requerida37 [37] o que la efectuada era deficiente38 [38] o errónea39 [39]. De este modo, en el 62,62% de las sentencias no motivadas en el quinto nivel descrito en la tabla 8 (en el que se concreta toda la explicación de la individualización) se requería una justificación (77,96% en las por conformidad y en el 40% de las ordinarias). Entre las sentencias que incluían una motivación en esa fase, el 32,35% presentaba deficiencias (porcentaje más alto en las de conformidad – 50%- que en las ordinarias – 31,25%40 [40]) y el 11,76% mostraban errores (en cuatro sentencias ordinarias).

Vid. tabla 8.

No hay una motivación y se requiere una explicación sobre un aspecto…

Hay una motivación, pero no alcanza algún aspecto esencial en la determinación…

Hay una motivación, pero se atisba un posible error en la determinación…

Si bien el número de sentencias por conformidad justificadas era bajísimo (solo…

| Falta motivación de la extensión de la pena de multa | Requerida | Existe motivación extensión pena de multa | Deficiente | Errónea | ||||

| Ordinaria | 40 | 16 | 40% | 32 | 10 | 31,25% | 4 | 12,5% |

| Por conformidad | 59 | 46 | 77,96% | 2 | 1 | 50% | 0 | 0% |

| Total | 99 | 62 | 62,62% | 34 | 11 | 32,35% | 4 | 11,76% |

Los factores en los que se apoya esta valoración se exponen en la siguiente tabla.

| 31T | Art. 31 ter 1 (inciso final) | Concurrencia de sanción a persona física y jurídica vinculada. No se indica cómo influye y/o qué criterio se utiliza para compensar las multas |

| AT | Atenuante | No justifica cómo influye la atenuante reconocida en la determinación de la pena |

| BG | Baja grados | Bajada grado no indicada expresamente/no justificada |

| CID | Concurso ideal | No señala qué regla penológica utiliza para resolverlo |

| CLM | Clase de multa | No se explica por qué no se ha elegido la multa alternativa |

| CM | Cuantía máxima | Impone la cuantía máxima posible sin justificar |

| COH | Falta de coherencia | La pena impuesta no se adapta a la gravedad descrita de los hechos |

| COM | Cómplice | Admite la complicidad, pero no indica si baja grado por ello |

| <LEY | Extensión inferior a la legal | No justifica imposición de pena con una extensión inferior a la legal no concurriendo otros factores |

| MED | Concurso medial | No señala qué regla penológica utiliza para resolverlo |

| MS | Mitad superior | No justifica su imposición |

| NMU | No multa | No explica por qué no ha impuesto multa siendo obligatoria en el caso concreto |

| PM | Pena máxima | Impone la pena máxima sin justificar |

| PR.H | Precepto habilitante | No hay precepto habilitante para ese tipo de delito, el marco o la clase de multa no coincide con el previsto para el precepto habilitante y/o no justifica por qué aplica (o no) una redacción más actual del precepto habilitante |

| PU | Pena única en concurso real | No justifica por qué pone una pena única en un contexto concursal de acumulación |

| TT | Tentativa | No justifica cómo influye la tentativa reconocida en la determinación de la pena |

| ORDINARIA | POR CONFORMIDAD | TOTAL | |

| 31T | 1 | 2 | 3 |

| AT | 10 | 32 | 42 |

| BG | 12 | 31 | 43 |

| CID | 1 | 0 | 1 |

| CLM | 4 | 6 | 10 |

| COH | 4 | 3 | 7 |

| COM | 0 | 1 | 1 |

| <LEY | 1 | 0 | 1 |

| MED | 0 | 1 | 1 |

| MS | 4 | 3 | 7 |

| NMU | 2 | 0 | 2 |

| PR.H | 7 | 4 | 11 |

| PU | 0 | 1 | 1 |

| TT | 6 | 2 | 8 |

| Total | 52 | 86 | 138 |

Los datos responden al total de factores localizados (y no al total…

De forma coherente con la tendencia perceptible en todo el estudio, la mayor parte de los factores aparecen en las sentencias por conformidad (estas concentran el 62,31% de los mismos). Los dos más habituales son la concurrencia de atenuantes y que se deduzca la existencia de una bajada de grados (30,43% y 31,15% respectivamente). Ambos tienen una mayor presencia en las sentencias por conformidad (donde se concentran tres cuartos de estos dos factores: 76,19% y 72,09% del total de estos factores). En seis sentencias (de 48 en las que se localizaron atenuantes, un 12,5%) estimé que la motivación que daban explicaba su influencia en la pena42 [42]. Por otro lado, también en seis sentencias (de 49) hubo una bajada de grados recogida de forma expresa en la resolución. Únicamente en una sentencia (de nueve) de las que imputaban una tentativa se advertía que ello conducía a la bajada de un grado43 [43] y, además, respecto a una multa proporcional. En dos de las ocho restantes parece que el efecto penológico de la tentativa se midió sobre la pena de referencia (este aspecto no se hizo patente en la resolución)44 [44]. En ninguna de las siete sentencias en las que se infirió que la pena se había impuesto en su mitad superior se señaló este hecho de forma explícita.

ORTIZ DE URBINA GIMENO; MARTÍN MUÑOZ; TURIENZO FERNÁNDEZ (2024, pp. 31 y…

Vid. SAP Barcelona 163/2019 de 25 de junio (ECLI:ES:APB:2019:17427).

Vid. por ejemplo SAP Málaga 284/2019 de 3 de mayo (ECLI:ES:APMA:2019:3699). A…

Debo aclarar que, en consecuencia, en la mayoría de los casos se dedujo la existencia de una rebaja de grados (no he encontrado ningún incremento) o la selección de una mitad superior. Para ello comparé el marco de la multa correspondiente según el precepto habilitante (el que se nombraba en la sentencia o el lógico teniendo en cuenta la pena de referencia de la persona física) y la duración concreta de la multa por cuotas o de la proporción que se aplicaba. Cuando no se citaba la proporción la modificación cualitativa o cuantitativa se dedujo dividiendo la cuantía final entre el objeto de la proporcionalidad (p.e. entre la cuantía anual defraudada a Hacienda referida en la sentencia).

No he considerado que la imposición de la mitad inferior o el mínimo de pena dieran lugar per se a una situación en que la motivación fuera requerida o que la existente se pudiera calificar como deficiente (salvo que concurrieran otras razones adicionales).

Llama la atención que en dos casos hubiera una condena, pero no se sancionara con una pena de multa. Del mismo modo, parece extraño que en diez sentencias en las que las dos clases de multas estaban en una relación alternativa, se optara siempre por la multa por cuotas, aunque había que seleccionar la proporcional cuando la cantidad resultante hubiera sido más elevada y se conocía el objeto de esta (por ejemplo, la cantidad defrauda). Más sorprendente ha sido que siete fueran sentencias por delitos contra el medio ambiente45 [45]. Por otro lado, en las once sentencias en la que se detectó un error con el precepto habilitante, resulta chocante que en cinco de ellas se impusiera una multa por cuotas, cuando el tipo únicamente preveía la proporcional.

Lo que es coherente con la propensión a poner penas exiguas en…

(b) La individualización de la multa por días exige, en un segundo momento, especificar la cuota diaria, que se tiene que adecuar a la capacidad económica del condenado; en el caso de la multa proporcional, en ese segundo momento se ha de verificar si la cantidad final se ajusta a esta situación financiera. Este mecanismo permite imponer una multa que se adapte en su extensión al merecimiento (injusto del hecho y culpabilidad del autor) y en su cuantía a la capacidad de pago de cada condenado. En definitiva, se consigue así una igualdad en el sacrificio o en el impacto: una equivalencia en la aflictividad de la multa para sujetos que cometiendo los mismos hechos tienen distintos recursos económicos46 [46].

Vid. KANTOROWICZ-REZNICHENKO, 2015, pp. 482 y ss.; FARALDO CABANA, 2018, p. 4;…

Esta segunda fase, que se divide en dos niveles (parámetros para evaluar la situación económica47 [47] -1-, baremos para ajustar la cuota o cuantía final48 [48] -2-), apenas se aborda en las sentencias exploradas. Solo en seis resoluciones (el 4,51% del total de las sentencias en las que se condenó a multa, todas ordinarias) se explica que la multa final se adapta a la situación financiera de la persona jurídica y lo hacen de manera parcial, ya que no se refieren a ningún baremo concreto.

Por ejemplo, los ingresos netos anuales.

Por ejemplo, un 25% del ingreso neto diario. Vid. sobre ambos conceptos,…

| Parámetros para evaluar la situación económica (1) | Baremos concretos para ajustar cuota o cuantía final (2) | |

| Ordinaria | 66 | 72 |

| Conformidad | 61 | 61 |

| Total | 127 95,48% | 133 100% |

No obstante, la investigación sobre el contexto financiero de la empresa en dos de estas seis ocasiones es mínima y superficial. En el resto de las sentencias (4) se utiliza un enfoque adecuado, pero no se da información sobre la situación económica. Ninguna describe qué criterios emplea para adecuar la cuota o la cantidad final a los recursos económicos.

| PARAMETROS | Sentencias | |

| Volumen de ventas o de negocio | Una de las sentencias añade el argumento de que hay una concurrencia de multas entre persona física y jurídica | 2 |

| Actividad empresarial | 1 | |

| Valor contable y patrimonio neto | 1 | |

| No se apoya realmente en información sobre situación económica (según ingresos o ventas) o esta es mínima y superficial | Se limita a indicar que la empresa es pequeña y que su capital social es 3.000 € | 1 |

| Únicamente se señala que se conoce que tuvo ingresos durante el periodo por el que va ser sancionada | 1 | |

También he analizado si concurría en las sentencias algún factor objetivo adicional que demandara, para poder entender la individualización de la cuota de la multa (o de la cuantía final de la multa proporcional), razonar esta decisión o complementar la motivación efectivamente realizada. Es evidente que ello sucede cuando no se justifica la multa en función de la capacidad económica según parámetros y baremos precisos y explícitos (vid. tabla 13). Ahora bien, de nuevo se podía profundizar en el caso concreto para detectar si había otros factores objetivos adicionales que llevaran a sostener que la justificación de las cuantías concretas impuestas era requerida49 [49] o que esta, cuando existía, era deficiente50 [50] o errónea51 [51].

No hay una motivación y se requiere una explicación sobre un aspecto…

Hay una motivación, pero se requiere una explicación sobre un aspecto esencial…

Hay una motivación, pero la cuota impuesta es inferior a la legal.

En el 14,17% de las sentencias en las que no había motivación de la cuota o de la cantidad final esta era requerida (porcentaje más elevado en las multas impuesta en sentencias por conformidad -en un 18,03% frente al 10,66% en las ordinarias). Como ya he comentado únicamente se han encontrado justificaciones expresas de este aspecto en sentencias ordinarias. En la mitad de los casos eran deficientes (1) o erróneas (2).

| Falta motivación de la cuota o de la cantidad final | Requerida | Existe una motivación de la cuota o de la cantidad final | Deficiente | Errónea | |

| Ordinaria | 66 | 7 | 6 | 1 | 2 |

| Por conformidad | 61 | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Total | 127 95,48% | 18 14,17% | 6 4,51% | 1 16,66% | 2 33,33% |

| ORDINARIA | POR CONFORMIDAD | TOTAL | |

| 31T | 1 | 0 | 1 |

| CM | 0 | 1 | 1 |

| COH | 1 | 0 | 1 |

| <LEY | 9 | 10 | 19 |

| Total | 11 | 11 | 22 |

La cantidad de factores no corresponde con el número de sentencias en…

En lo que atañe a los factores domina ampliamente (19 de 22, 86,36%) la previsión de una cuota inferior a la prevista legalmente en el art. 50.4 CP (mínimo de 30 euros). Ello se reparte de forma casi idéntica entre las sentencias ordinarias y por conformidad. En el 57,89% de estas sentencias la cuota impuesta no sobrepasó los 6 euros.

Ahora bien, las dos cuestiones más llamativas son, por un lado, que en más de la mitad de las sentencias en las que se impuso expresamente una multa por cuotas (19 de 37, 51,35%) estas fueron inferiores a la legal. Por otro, que en la mayoría de sentencias la cuota coincide con la solicitada por fiscalía/acusaciones (14, el 73,68%, en otras tres no se conoce este aspecto). En dos es menor que la que pide el fiscal, pero su propuesta seguía siendo inferior al límite legal de la cuota.

Resulta igualmente curioso comprobar que la referencia al art. 31.1 ter CP (posibilidad judicial que tienen los jueces de modular las penas de multas impuesta a las personas físicas y jurídicas por los mismos hechos) es un factor que influye tanto en la extensión de la multa (6 sentencias53 [53]) como en su cuantía (1). En ningún caso se señalan explícitamente los criterios de compensación que se emplean, pero en una sentencia se indica de manera genérica que se sigue la doctrina del TS al respecto54 [54].

En una señala, además, que el citado precepto permite compensar tanto la…

Vid. SAP Santander 174/2019 de 3 de mayo (ECLI:ES:APS:2019:1092).

2.4.- Penas interdictivas concretas y obligatorias

(1) Las penas interdictivas concretas son aquellas en las que el precepto habilitante establece un marco penal específico y dispone que deben imponerse de manera obligatoria. Su determinación no se rige por las reglas del art. 66 bis CP, sino por las generales del art. 66 CP (excluyendo la agravante de reincidencia) y el resto de la normativa penológica general.

(2) Se han encontrado 36 sentencias (21 de ellas por conformidad, el 58,33%) en las que se han impuesto 82 penas interdictivas obligatorias a 48 personas jurídicas condenadas55 [55]. En este grupo es importante destacar que en 30 sentencias (83,33%) se condenó a las personas jurídicas por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por el art. 310 bis CP56 [56] como precepto habilitante de la responsabilidad de las personas jurídicas. Este establece que «(…) se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administraciones Públicas». La remisión a este artículo ha complejizado el análisis de la determinación de estas sanciones. Ello se debe a que esta pena interdictiva concreta aparece tras su modificación por la LO 7/2012 de 27 de diciembre. La redacción original, producto de la LO 5/2010, no la recogía como sanción obligatoria, pero era viable imponerla por la vía del art. 66 bis CP. El problema ha sido decidir qué versión se había empleado cuando se sancionaban con estas penas hechos cometidos antes del 2013 y condenados con posterioridad. En ocasiones se ha señalado expresamente en la resolución qué redacción del art. 310 bis CP se estaba usando. Cuando no ha sido así me he basado en el hecho de conexión: si se recurría, por ejemplo, a la redacción de 2012 del art. 305 CP, he estimado que se hacía lo mismo con el art. 310 bis CP. Con todo, como comentaré más adelante, la falta de una aclaración sobre esta cuestión en la sentencia se ha valorado como un elemento que debería haber sido justificado.

Se entiende que la «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o…

En cinco sentencias se sancionó con una disolución por el 570 quater…

(3) Al analizar el proceso para determinar estas penas, he separado el estudio de las disoluciones en las que no es necesario establecer una duración específica de la pena. En dichos casos solo he destacado dos niveles: precepto habilitante y justificación de la disolución.

En lo que atañe al grupo principal, el resto de las penas interdictivas, he distinguido cuatro fases: mencionar el precepto habilitante que contiene la pena y su extensión (1), señalar la clase de pena (2), fijar la extensión concreta (3), motivar la selección de la pena y su extensión (4).

(a) Las penas de disolución se impusieron en dos sentencias por conformidad y en tres ordinarias. En una de ellas (por conformidad) no hubo una remisión al precepto habilitante. En todas, la afirmación de la existencia de la conducta típica, al calificar a la persona jurídica como una organización criminal, suponía la justificación de la pena de disolución impuesta.

(b) En las 31 sentencias restantes (12 ordinarias y 19 por conformidad) se indicó en todos los casos la clase de pena y su extensión concreta, pero en el 41,93% (13 sentencias) no se citó el precepto habilitante en la determinación de la pena o en el fallo (en dos sentencias –por conformidad- este no fue mencionado en ninguna parte). Esta ausencia se observa en más de la mitad de las sentencias por conformidad (52,63%) y en un cuarto de las ordinarias (25%). Lo más preocupante, en cambio, es que únicamente una sentencia (ordinaria) motive la extensión concreta de la pena57 [57].

Vid. SAP Barcelona 50/2017 de 23 de enero (ECLI:ES:APB:2017:15217).

| Precepto habilitante (1) | Clase de pena interdictiva (2) | Duración Concreta (3) | Motivación de la clase de pena y la duración (4) | |

| Ordinaria | 3 | 12 | 12 | 11 |

| Conformidad | 10 | 19 | 19 | 19 |

| Total | 13 41,93% | 31 0% | 31 0% | 30 96,77% |

Para valorar esta motivación he comprobado si concurría en las sentencias alguna razón que obligara, para poder entender la pena interdictiva concreta impuesta, a justificar el proceso de individualización o a complementar el efectivamente realizado. Esto acontece, lógicamente, cuando falta algunos de los aspectos señalados en la tabla 17 (1-3). Ahora bien, he ahondado en los casos concretos para identificar otros factores objetivos en función de los cuales se pueda afirmar que la motivación de la pena interdictiva obligatoria impuesta (fase 4, tabla 17), aparte de poder reprochársele su inexistencia, era requerida58 [58] o que la efectuada era deficiente59 [59] o errónea60 [60].

No hay una justificación y se requiere una explicación sobre un aspecto…

Hay una justificación, pero se requiere una explicación sobre un aspecto esencial…

Hay una justificación, pero se atisba un posible error en la determinación…

| Falta motivación de la clase de pena y extensión | Requerida | Existe una motivación de la clase de pena y extensión | Deficiente | Errónea | |

| Ordinaria | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 |

| Por conformidad | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 |

| Total | 30 96,77% | 20 66,66% | 1 3,22% | 1 100% | 0 0% |

En dos de cada tres sentencias en las que se impuso la pena sin motivación, se ha considerado que esta era requerida. Se aprecia sobre todo en las sentencias por conformidad (en un 84,21% de las sentencias no motivadas hay al menos un factor objetivo que influye en la individualización de la pena y que debería haber sido explicado) y en menor medida en las ordinarias (36,36%).

| Ordinaria | Por conformidad | Total | |

| AT | 1 | 9 | 10 |

| BG | 2 | 7 | 9 |

| COH | 1 | 6 | 7 |

| MS | 1 | 3 | 4 |

| PM | 0 | 2 | 2 |

| PR.H | 2 | 7 | 9 |

| Total | 7 | 34 | 41 |

Al igual que sucedía con las multas, los factores objetivos que habitualmente no se aclaran al establecer la pena son la existencia de circunstancias atenuantes (24,39%) y la bajada de grados (21,95%). En relación con este último aspecto se ha de resaltar que únicamente en un caso se recogió una bajada expresa de grado, en el resto se dedujo en función del marco de partida descrito por el precepto habilitante61 [61]. Ahora bien, en este grupo de penas también destacan la «coherencia» (17,07%) y las cuestiones relacionadas con el «precepto« (21,95%). En lo que atañe a la coherencia suelen presentarse situaciones en las que no hay concordancia entre la sanción impuesta y la multa. Por ejemplo, se fija la extensión mínima en la multa, pero se aplica la pena interdictiva máxima, o bien se reduce la multa en uno o varios grados sin hacer lo mismo con la interdictiva. Con el precepto me refiero a las coyunturas en las que los hechos ocurrieron antes del 2013, pero se condenó aplicando la redacción del art. 310 bis CP vigente a partir de ese año, sin explicar por qué esta versión era más beneficiosa, o a aquellas, en las que no se comenta nada al respecto, pero se infiere esta decisión porque, por ejemplo, se emplea la redacción del 2012 del art. 305 CP como delito de conexión imputado62 [62].

En ninguna sentencia se condenó en grado de tentativa.

Que se sancione por un delito con una redacción posterior a la…

2.5.- Penas interdictivas genéricas y facultativas

(1) Las penas interdictivas, cuando el precepto habilitante no prevé un marco punitivo concreto ni obliga a su imposición, son facultativas y la decisión sobre su imposición se somete a la siguiente cláusula, que aparece en los preceptos de la parte especial que establecen la posibilidad de responsabilidad penal de las personas jurídicas por el delito en cuestión: «atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33». ¿Se han registrado sentencias en las que se condene a las personas jurídicas a penas interdictivas facultativas? En mi estudio he verificado la imposición de 77 penas interdictivas63 [63] en 39 sentencias (28,67% del total, 15 de estas 39 han sido por conformidad, el 38,46%) a 48 personas jurídicas (27,84% del total de condenados). Destaca que este tipo de penas sean las menos impuestas en procesos resueltos por conformidad.

Se entiende que «pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas…

(2) Las penas interdictivas facultativas carecen de un intervalo temporal y no se tienen que ajustar a la gravedad del injusto del hecho y de la culpabilidad del autor64 [64]. Su individualización sigue un itinerario distinto al de las multas y de las penas interdictivas obligatorias, y se apoya en tres ejes principales: presencia de un riesgo relevante de continuidad delictiva, ofrecer una respuesta adecuada y proporcional a este riesgo, producir los menores efectos negativos en la persona jurídica y en terceros vinculados con ella. A partir de estos tres principios, la tarea del juez al imponer, elegir y concretar su extensión se puede dividir en cinco pasos: justificar la necesidad preventiva (especial negativa) de la sanción65 [65]; ponderar los potenciales efectos sobre terceros; seleccionar la pena concreta y su número; fijar su duración; motivar el número, clase de pena y su duración. Al analizar la forma como se justificaba la sanción por estas penas, se han detectado dos cuestiones significativas: en ocasiones no se mencionaba el precepto habilitante ni en la parte de la sentencia dedicada a la determinación de la pena, ni en el fallo. Dado que se trata de penas facultativas siempre se indicaba expresamente que se imponían, especificando tanto su número como su duración. El principal déficit se halla en que casi nunca se motiva esta decisión. Por esta razón he organizado este análisis sobre el grado de justificación de la individualización en torno a seis aspectos: identificación del precepto habilitante (1), motivación de la necesidad (2), del efecto negativo (3), de la clase de pena (4), del número (5) y de la duración (6).

Vid. FUENTES OSORIO, 2023, pp. 236 y ss.

Desde mi punto de vista «el puesto que en la estructura de…

(3) Cuando se examina la información obtenida sobre estos seis elementos se observa de nuevo que la motivación es muy escasa. Solo en una sentencia (ordinaria) se tienen en cuenta todas estas cuestiones (2,56%)66 [66]. En el 97,44% restante falta alguno de estos aspectos y en un 33,3% todos. Esta plena carencia de motivación es mayor en las sentencias por conformidad (60%, frente al 16,66% de las ordinarias). Para afinar estos resultados he prescindido del primer punto, falta de mención al precepto habilitante, y me he ceñido a los elementos específicos de la determinación de la pena interdictiva genérica (números 2-6 tabla 20). Los datos son preocupantes. Únicamente en seis sentencias (ordinarias, un 25% de estas y un 15,38% del total en las que se ha impuesto una pena interdictiva facultativa) se justifica alguno de estos aspectos básicos. Con otras palabras, en el 75% de las sentencias ordinarias y en el 100% por conformidad no se motivan los puntos esenciales requeridos por el art. 66 bis CP, solo se señala la pena interdictiva y su duración. Este dato resulta llamativo, ya que al ser una pena facultativa recae sobre el tribunal un mandato reforzado de motivación, incluso cuando sean dictadas en una sentencia por conformidad.

Vid. SAP Guadalajara 8/2022 de 31 de marzo (ECLI:ES:APGU:2022:357).

| Precepto habilitante (1) | Motivación Necesidad preventiva (2) | Motivación Efecto negativo (3) | Motivación Clase de pena (4) | Motivación Número de penas (5) | Motivación Duración (6) | |

| Ordinaria | 4 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 |

| Por conformidad | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

| Total | 14 35,89% | 34 87,17% | 36 92,3% | 37 94,87% | 38 97,43% | 38 97,43% |

| Motivación | Ninguna motivación | |||

| Plena (1-6) | Parcial (de algún elemento del 2-6) | (faltan elementos 1-6) | (faltan elementos 2-6) | |

| Ordinaria | 1 | 667 [67] | 4 | 18 |

| Por conformidad | 0 | 0 | 9 | 15 |

| Total | 1 | 6 | 13 | 33 |

| 2,56% | 15,38% | 33,33% | 84,61% | |

No cabe duda de que no es posible entender que se haya resuelto sancionar con una pena interdictiva, que es facultativa, sin justificar las cuestiones recién señaladas. Ahora bien, al igual que he hecho con las otras penas he profundizado en estos casos para detectar otros factores objetivos que afectan al proceso de determinación. Estos condicionan que la motivación de la pena interdictiva facultativa impuesta, además de poder ser criticada por su ausencia, puede calificarse como requerida68 [68]y que la existente sea deficiente69 [69]o errónea70 [70]. Para ello he utilizado como referencia los grupos 71 [71] «motivación parcial (de algún elemento del 2-6)»72 [72]y «ninguna motivación (faltan elementos 2-6)»73 [73]. Aproximadamente en el 82% de las sentencias (27) no motivadas había al menos una circunstancia objetiva que conducía a afirmar que se requería justificar algún factor esencial para poder entender la individualización de la pena interdictiva. En relación con las seis sentencias ordinarias es las que se había motivado algunos de los aspectos descritos (2-6) en un tercio de ellas se detectó un error y funeron deficientes en otro tercio. Es decir, solo en dos sentencias (de 39, un 5,12%) la motivación se pudo enjuiciar como «aceptable».

Se motivaron: 1 elemento (tres sentencias), 2 elementos (2 sentencias), 3 elementos…

No hay una motivación sobre un aspecto esencial en la fijación de…

Hay una motivación sobre un aspecto esencial en la fijación de la…

Hay una motivación, pero se atisba un posible error en la determinación…

Vid. tabla 21.

Así, si en la sentencia se ha justificado la necesidad, pero no…

Es evidente que la ausencia del elemento 1, no se menciona el…

| Falta motivación de la pena interdictiva genérica (de los aspectos 2-6) | Requerida | Existe motivación de un aspecto esencial en la fijación de la pena interdictiva genérica | Deficiente | Errónea | |

| Ordinaria | 18 | 16 | 6 | 2 | 2 |

| Por conformidad | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 |

| Total | 33 | 27 81,81% | 6 | 2 | 2 66,66% |

¿Cuáles son estos factores? En la tabla que sigue los describo. La mayoría son propios de las penas interdictivas facultativas. Algunos coinciden con los apuntados para las multas y las penas interdictivas obligatorias. Estos presentan particularidades propias que se exponen en su explicación.

| >CINCO | Pena interdictiva general superior a 5 años | No se justifica que concurran los requisitos del art. 66 bis CP para sancionar con pena superior a 5 años |

| COH | Falta de coherencia | Criterio distinto al descrito en el art. 66 bis CP (por ejemplo, la necesidad se apoya en la gravedad de los hechos). |

| >DOS | Pena interdictiva general superior a 2 años | No se justifica que concurran los requisitos del art. 66 bis CP para sancionar con pena superior a 2 años |

| FP | Factor de protección | No se indica cómo incide este factor en la justificación de la necesidad de imponer una pena interdictiva. |

| FR | Factor de riesgo | No se indica cómo incide este factor en la justificación de la necesidad de imponer una pena interdictiva. |

| PD | Pena interdictiva definitiva | No justifica la concurrencia de los requisitos del art. 66 bis CP que permiten imponer una pena interdictiva definitiva. |

| >PR | Superior a la pena de referencia de la persona física | Duración de la pena interdictiva facultativa superior al límite máximo del marco en abstracto de la pena de referencia de la persona física. |

| PR.H | Precepto habilitante | No justifica por qué utiliza una redacción más actual del precepto habilitante o por qué mantiene la más antigua. |

| VP | Varias penas interdictivas por el mismo delito | No justifica por qué considera necesario la imposición de varias penas. |

| ORDINARIA | POR CONFORMIDAD | TOTAL | |

| >CINCO | 1 | 2 | 3 |

| COH | 2 | 0 | 2 |

| >DOS | 5 | 4 | 9 |

| FP | 2 | 4 | 6 |

| FR | 1 | 0 | 1 |

| PD | 8 | 4 | 12 |

| >PR | 0 | 1 | 1 |

| PR.H | 4 | 2 | 6 |

| VP | 3 | 5 | 8 |

| Total | 26 | 22 | 48 |

El estudio de estos factores arroja resultados inesperados. (i) No se justificó ninguna de las nueve sentencias en las que se impuso alguna pena interdictiva superior a dos años, ni de las tres en las que se sobrepasó los cinco años. Respecto al total de penas impuestas 39 superaron los 24 meses (50,64%), con una media (acotada al 5%) de 29,89 meses. (ii) No se ponderó el efecto que la concurrencia de factores tasados de protección (me refiero a la presencia de circunstancias atenuantes específicas del actual 31 quater CP)74 [74] podía tener en la valoración de la necesidad preventiva en el momento de dictar sentencia. (iii) En las doce sentencias en las que se sancionó con una pena definitiva (prohibición de actividades – 1 – o disolución – 11) solo se motivó en una y, además, de manera errónea (no conforme a los requisitos del art. 66 bis CP)75 [75].

Defiendo que las circunstancias atenuantes mencionadas en el artículo 31 quater CP,…

SAP Pontevedra 420/2024 de 27 de noviembre (ECLI:ES:APPO:2024:3099): se acepta la disolución…

2.6.- Concursos

En la exploración de las sentencias se han encontrado coyunturas en las que una persona jurídica ha sido condenada en el mismo proceso a varias penas. Presentaré los resultados según el tipo de pena.

(1) Penas de multa. Se imputan expresamente situaciones de delito continuado, concurso ideal y concurso medial a las personas jurídicas. El primero es el más habitual (18,79% de las sentencias), mientras que los otros dos solo aparecen en dos sentencias cada uno (0,75% respectivamente). El delito continuado únicamente se tiene en cuenta en los delitos de estafa. Este permite sumar todas las cantidades defraudadas (art. 74.2 CP), lo que incide en la pena de referencia de la persona física, ya que cuando supera los 50.000 € conduce al tipo agravado (art. 250.1.5 CP). No he hallado ninguna situación en la que se incrementara la pena de la persona jurídica acudiendo a la regla del art. 74.1 CP (viable cuando la adición de las cantidades aisladas que autoriza el párrafo segundo no tuviera un efecto agravante76). En relación con los otros dos concursos, se admite el medial, pero no se indica cómo se resuelve (parece que no lo valora). Este es habitual en los delitos de estafa, pero solo vinculado con la persona física. Aunque no se diga expresamente, una posible explicación es que no se reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas para los delitos de falsedad documental77. La sentencia que reconoce el concurso ideal termina imponiendo la mitad superior de la pena, pero no señala de manera explícita que se deba a la regla penológica de este concurso.

\clearpageSegún se interpreta el Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala…

Vid. CARRATA VALERA, 2024, pp. 8 y s.

| Delito continuado | Concurso real | Concurso ideal | Concurso medial | |||||

| Multas | 25 | 18,79% | 19 | 14,28% | 1 | 0,75% | 1 | 0,75% |

| Penas interdictivas obligatorias | – | – | 8 | 22,22% | – | – | – | – |

| Penas interdictivas facultativas | – | – | 5 | 20,51% | – | – | – | – |

Porcentaje sobre el total de las sentencias de cada pena.

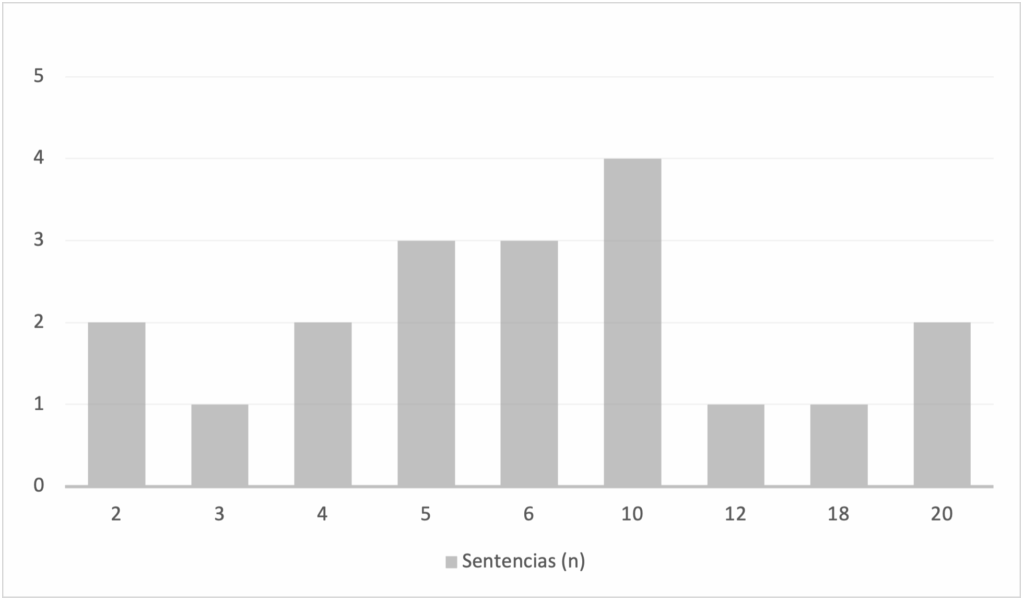

Se condenó a un sujeto a varias multas en 19 sentencias (14,28% del total en las que se impusieron este tipo de sanciones). En ocho de ellas (42,1%) concurrían más de tres multas. En ninguna resolución se apuntó que hubiera un contexto concursal. Solamente en dos se condenó con una sola multa como sanción para varios delitos (para tres en ambos casos), si bien no se hizo patente que esta fuera una decisión para resolver una cuestión concursal. En las demás sentencias se impone una multa por cada delito. Se supone que estas se acumulan sin limitación. Ello genera escenarios en los que la cuantía final resultante podría ser desproporcionada. Por ejemplo, en diez sentencias (el 52,63% de aquellas en las que se da concurso real) el monto total supera el millón de euros (de estas, tres rebasan los cinco millones). En ninguno de estos supuestos se plantearon los tribunales si estas cantidades excedían la capacidad económica de la persona jurídica.

(2) Penas interdictivas obligatorias. En ocho sentencias (22,22% de total en las que se impusieron este tipo de sanciones) se condenó a una persona jurídica a varias penas interdictivas obligatorias. De estas, en cinco se sancionó por más de tres delitos (62,5%). Todas eran incompatibles al consistir en inhabilitaciones idénticas y respecto a la misma administración. Debido a ello, no se podían cumplir de manera simultánea. En dos de estas sentencias se sancionó con una única pena interdictiva para varios delitos, pero no se explicó si esto obedecía a una regla penológica concursal para limitar la acumulación.

Esta convergencia de penas provoca, al igual que con la multa, una reflexión sobre la proporcionalidad del total de años que supone el cumplimiento sucesivo. Por ejemplo, en dos sentencias la acumulación implicaba que la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social se extendiera hasta los 15 y 18 años, respectivamente. Es cierto que en relación con el límite máximo del 310 bis CP no superan el triple y que únicamente en una de estas dos resoluciones se sancionó con más de tres penas.

(3) Penas interdictivas facultativas. Se pueden distinguir dos contextos de concurrencia de penas.

(a) Se condena a varias penas interdictivas por un solo delito. En la tabla 24, en la que se enumeran los factores objetivos por los que surge una necesidad de motivación de la pena interdictiva facultativa, se recoge este aspecto. En ocho sentencias (20,51% del total en las que se impusieron penas interdictivas facultativas; 3 fueron ordinarias y 5 por conformidad) se sancionó a más de una de estas penas. No se motivó este hecho en ninguna. Todas las penas eran compatibles entre sí y se podían cumplir de forma simultánea.

(b) Se imponen varias penas interdictivas por varios delitos. Esto acontece en cinco sentencias (12,82%, todas ordinarias), en una de ellas por seis delitos (el resto por dos). Esta situación no se resolvió en ningún supuesto sancionando con una sola pena. Con otras palabras, los tribunales no utilizan la concurrencia de delitos como un factor de riesgo que incida en la valoración de la necesidad preventiva (en el momento de dictar sentencia) de una pena interdictiva facultativa, así como de su clase, número y duración79 [77]. Se ha optado, en cambio, por la imposición de, al menos, una pena interdictiva por cada delito. Esto es problemático cuando, como pasa en las cinco sentencias mencionadas, se condena a la misma pena. Estas, por consiguiente, no se pueden cumplir simultáneamente, sino de manera sucesiva. La extensión temporal acumulada que ello provoca, demanda una doble reflexión: sobre la proporcionalidad de su duración y sobre la superación de los límites del art. 66 bis CP. Esto último sucede en cuatro sentencias: la suma del tiempo de las penan sobrepasa los dos años en dos ocasiones y los cinco en otras dos.

Sobre esta alternativa vid. FUENTES OSORIO, 2022b, pp. 88 y ss.

3.- Discusión y conclusiones

(1) ¿Qué imagen ofrecen estos resultados sobre cómo determinan las penas de las personas jurídicas las APs? Esto es, ¿aplican las reglas penológicas pertinentes y justifican de manera expresa y razonada las decisiones que toman al respecto?

(a) La motivación de la pena impuesta a la persona jurídica condenada, a saber, la exposición fundamentada de los argumentos judiciales aplicados al individualizar la sanción, ocupa un espacio muy reducido en las resoluciones judiciales. Por lo general, las sentencias destinan escasas líneas a este aspecto—habitualmente no más de nueve en las ordinarias—.

(b) La responsabilidad de las personas jurídicas se depura según el grado de ejecución y el nivel de intervención. Del mismo modo se les atribuyen circunstancias modificativas de la responsabilidad genéricas y específicas. Sin embargo, en algunas sentencias estos elementos se plantean para las personas físicas concurrentes, sin que quede claro si alcanzan (o no) a las jurídicas.

En cuanto a las circunstancias atenuantes, se reconocen algunas no contempladas en el listado cerrado del actual art. 31 quater CP, como las dilaciones indebidas y la atenuante analógica. Además, la jurisprudencia estudiada recurre con más frecuencia a la normativa general del art. 21 CP que a la específica para las personas jurídicas.

(c) La aplicación de la normativa general sobre determinación de la pena es mayormente tácita. El reconocimiento de estos factores habitualmente no va acompañado del uso expreso de las reglas penológicas correspondientes, que afectan cualitativa y cuantitativamente la individualización de la pena de la persona jurídica. No obstante, en muchos casos puede deducirse, al analizar la relación entre la pena impuesta, el precepto habilitante y la pena de referencia, que se ha empleado esta normativa general, que permite bajar grados y seleccionar mitades, y que se ha hecho sobre el marco penal correspondiente de la persona jurídica (es inusual que se lleven a cabo estas operaciones sobre la pena de referencia de la persona física). Ahora bien, no siempre existe certeza de que esto haya ocurrido de manera efectiva.

Las atenuantes y agravantes recogidas en cada grupo de delitos se utilizan, cuando tienen una penalidad específica, al seleccionar la pena de referencia de la persona física80 [78]. Por el contrario, cuando prescriben una bajada de grados (como, por ejemplo, se prevé en el art. 305.6 CP), se practican directamente en la pena de la persona jurídica, aunque, como ya he señalado, en la sentencia no se explica esta decisión.

Por ejemplo, saltar al art. 250 CP conlleva que la pena de…

(d) La motivación de este proceso es mínima o inexistente. Rara vez se justifica la duración concreta de la pena de multa, ni la de la pena interdictiva obligatoria. En ocasiones se llega incluso a omitir la identificación del precepto habilitante y/o del marco penal dentro del mismo que correspondería según la pena de referencia. Así mismo, la fijación de las cuotas o el importe final en las multas proporcionales suele realizarse de manera intuitiva, y solo eventualmente se argumenta de forma expresa su adecuación a la capacidad económica de la persona jurídica condenada. Esta tendencia a no motivar se aprecia sobre todo en las sentencias dictadas por conformidad, donde la información sobre la pena casi siempre se restringe a enunciar la sanción final concreta, y en las penas interdictivas facultativas a las que, de manera preocupante, se condena sin exponer si se cumplen los requisitos del art. 66 bis CP que justifican la necesidad preventiva de sanción, así como, la selección de su clase, número y duración.

(e) La pena impuesta puede tener unas características (por ejemplo, cuando se ha condenado a la pena máxima, se ha aplicado la mitad superior, se sanciona con una pena interdictiva definitiva, etc.) o encontrarse en ciertas tesituras objetivas (por ejemplo, se deduce una bajada de grado, concurren atenuantes, etc.) que requieren una explicación sobre cómo se ha llegado a esa decisión o sobre cuál ha sido su influencia en la determinación. En estas situaciones, muy numerosas, en las que la falta de motivación es especialmente objetivable, no se puede entender la pena concreta establecida en la sentencia sin una argumentación que explique estos aspectos.

(f) Existen contextos concursales a los que no se les asignan consecuencias jurídicas. Se admiten con asiduidad los delitos continuados que hacen viable atender al perjuicio total causado cuando hay varias infracciones contra el patrimonio. No se aplica, sin embargo, la regla del art. 74.1 CP.

En las sentencias se plantean concursos ideales y mediales para las personas física, en cambio, solo de manera excepcional se aclara posteriormente si este afecta también a la jurídica. A menudo esto puede ocurrir porque no haya responsabilidad de la persona para uno de los delitos concurrentes. Ahora bien, cuando esta responsabilidad sí se da, el déficit de aplicación puede evidenciar que no hay suficiente claridad sobre cómo aplicar la respectiva regla penológica concursal a la persona jurídica.

Aunque no se reconocen concursos reales, hay coyunturas en las que se condena por varios delitos. Es extraño que se establezca una sola pena conjunta. Cuando esto sucede, no se señala explícitamente que sea una decisión para resolver una cuestión concursal. Lo cotidiano es que se impongan diversas penas y que no se emplee ninguna regla concursal que limite la acumulación. En las multas, que pueden cumplirse de manera simultánea, ello da lugar a cuantías totales sobre cuya posible desproporcionalidad en relación con la capacidad económica del condenado no se argumenta nada en las sentencias. En las penas interdictivas (obligatorias y facultativas) esta concurrencia es conflictiva porque con frecuencia se produce entre sanciones incompatibles que hay que cumplir de manera sucesiva. Tampoco se razona en las sentencias sobre la eventual desproporcionalidad que supone la suma total del tiempo impuesto a cada pena.

(2) Estas carencias pueden tener dos causas principales. En primer lugar, el derecho penal en un sentido amplio se preocupa principalmente por enjuiciar si un sujeto (ya sea una persona física o jurídica) merece una pena por sus hechos delictivos utilizando una dogmática muy depurada y plasmando por escrito todo el proceso seguido para llegar a esa conclusión. Por el contrario, la individualización de la sanción se calcula razonando sobre lo que parece justo en la situación concreta, con cierta resistencia a someterse a las rígidas reglas existentes para hacer esta operación y apenas sin motivarlo de forma expresa. En definitiva, hay una cultura (doctrinal y judicial) de la determinación de la responsabilidad penal, pero no de la determinación de la pena. Y, sin embargo, justificar el merecimiento de pena es tan importante como justificar la imposición de una pena merecida.

En segundo lugar, la normativa existente, así como la dogmática y jurisprudencia al respecto, está pensada para las sanciones privativas de libertad. Las penas de multa e inhabilitantes tienen que hacer frente en numerosas situaciones a una ausencia de regulación o a una falta de certeza sobre cómo aplicarla. Estos dos problemas se manifiestan de forma intensificada con las personas jurídicas al añadirse dificultades adicionales: no hay penas de prisión, hay penas interdictivas facultativas y hay reglas específicas para la determinación de estas penas que se superponen con las generales.

Como se ve en el estudio realizado, los tribunales apenas emplean de manera expresa las reglas penológicas en la individualización de las penas de las personas jurídicas. De igual forma, las sentencias no manifiestan una comprensión de la relación compleja entre el precepto habilitante y la pena de referencia de la persona jurídica y cómo influye ello al seleccionar el marco penal y modificarlo en un sentido cuantitativo y cualitativo. Tampoco parece que se haya entendido que el carácter facultativo de las penas interdictivas no se apoya en la gravedad de los hechos, sino en la necesidad preventiva. Ello no extraña, ya que la normativa es densa, confusa y supone un cambio parcial de perspectiva que demanda interpretaciones explicativas e integrativas81 [79]. Una forma de reducir esta complejidad y facilitar el proceso de determinación de la pena impuesta a las personas jurídica por los tribunales, podría ser la elaboración de guías judiciales que detallen las etapas que se han de seguir en esta individualización (señalando en cada fase qué disposiciones habría que tener en cuenta), de manera parecida a como se ha hecho en este artículo al evaluar el nivel de motivación82, lo que aportaría, además, mayor seguridad jurídica.

Considero que van en una línea contraria a ello las exégesis que…

Vid. por ejemplo tabla 8.

(3) Esta «indeterminación» perjudica a las personas jurídicas cuando no se aplican reglas penológicas que permiten «reducir» la pena. Ahora bien, en otras ocasiones les puede resultar favorable. Por ejemplo, cuando se impongan penas por cuotas en vez de las proporcionales sin evaluar cuál es la más elevada (conociéndose el objeto de referencia de la proporción). También sucede cuando la fiscalía solicita cuotas inferiores a las previstas legalmente y los tribunales acceden a esta petición. Esta resistencia a imponer multas proporcionales (mucho más elevadas que las días-multa) puede tener su origen en que los tribunales perciban que las sanciones que sufren las personas jurídicas, por el riesgo que supone para su supervivencia y por las consecuencias sobre terceros que podrían tener, a veces son desproporcionadas83 [80].

Vid. FARALDO CABANA 2016, p. 320; FUENTES OSORIO, 2022a, p. 206. También…

(4) Parte de los «errores» detectados en el proceso de determinación pueden tener su origen en el principio acusatorio: el juez no puede imponer penas superiores a las solicitadas por la fiscalía y las acusaciones. Este límite tiene una excepción: no actúa cuando la pena pedida sea inferior al mínimo legal previsto para el delito correspondiente, en cuyo caso debe aplicarse al menos ese mínimo. De este modo, el importe de cuota mínima que puede imponerse a una persona jurídica es de 30 €, tal como dispone el art. 50.4 CP, y en ausencia de circunstancias especiales legalmente definidas este límite ha de respetarse, aunque la cantidad propuesta por la fiscalía sea inferior. Así se recoge en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 20 de diciembre del 2006, según la interpretación del mismo realizada por el Acuerdo del Pleno de la Sala Segunda del 27 de noviembre del 2007: «El anterior Acuerdo de esta Sala, de fecha 20 de diciembre de 2006, debe ser entendido en el sentido de que el Tribunal no puede imponer pena superior a la más grave de las pedidas por las acusaciones, siempre que la pena solicitada se corresponda con las previsiones legales al respecto, de modo que cuando la pena se omite o no alcanza el mínimo previsto en la ley, la sentencia debe imponer, en todo caso, la pena mínima establecida para el delito objeto de condena». Llama la atención que solo un número muy reducido de las sentencias analizadas (2) haya recurrido a este argumento para rechazar la imposición de cuotas inferiores al mínimo legal solicitadas por las acusaciones84 [81].

Vid. SSAP Madrid 742/2014 de 17 de diciembre (ECLI:ES:APM:2014:18168); Cáceres 203/2015 de…

Cuestión distinta es si habría que replantearse el alcance del principio acusatorio para las multas. ¿Este principio debe englobar la cuota, cuando esta obedece a aspectos relativos a la capacidad económica del sujeto, que no se desprenden directamente de los hechos delictivos cometidos? En cualquier caso, resulta evidente que, si la cuota se fija legalmente atendiendo exclusivamente a la situación económica del reo (art. 50.5 CP), la fiscalía debería justificarla con base en estas razones en el correspondiente escrito de acusación.

Semejante reflexión se podría hacer en relación con la penas interdictivas facultativas. ¿No deberían motivar la fiscalía y las acusaciones la necesidad de imponer este tipo de penas según necesidades preventivas?

¿Podría, no obstante, la fiscalía aclarar explícitamente (para evitar que su silencio se interpretara como una solicitud de cuota mínima) que su petición se restringe a la duración de la multa y que deja la precisión de la cuota al criterio del juez?85 [82]Parece que sería aconsejable hacer esta concreción en el momento de dictar sentencia cuando, por la duración del proceso (especialmente en delitos patrimoniales y socio-económicos), la capacidad financiera de la empresa hubiera mejorado sustancialmente desde que se presentó el escrito de acusación, de manera que la cuota propuesta resultara comparativamente exigua.

En este sentido se ha encontrado una sentencia en la que la…

(5) No se puede imponer una pena sin motivación. Esta obligación es patente cuando están presentes algunas de las situaciones objetivas descritas. No cabe duda de que hay que explicar el efecto que ha tenido, por ejemplo, las dos atenuantes que el tribunal ha reconocido.

Considero que no se debería mitigar este mandato cuando se imponga el mínimo legal. Por un lado, porque a partir de esta justificación el condenado podrá valorar si la resolución es correcta en este punto. Por otro, el «mínimo legal» es siempre relativo (así, sancionar con el mínimo del marco legal en un caso de tentativa sería realmente el máximo del marco tras bajar un grado). Tampoco debería atenuarse este deber en las sentencias por conformidad. Aunque se admita como suficiente una motivación reducida de la pena que va a ser aceptada, estimo, conforme se desprende los resultados obtenidos (sanciones inferiores a las legales, que no son coherentes con la gravedad de los hechos o con las atenuaciones pactadas, etc.), que la comprobación de su legalidad tendría que ser más rigurosa.

(6) Los concursos de delitos se crean para solventar coyunturas de desproporcionalidad por acumulación de penas. 86 [83]; por otro, emplear el baremo del triple de la mayor cuando las penas de inhabilitación concurrentes sean incompatibles87 [84](al ser idénticas no es posible su cumplimiento simultáneo) y, por último, valorar la presencia de varias condenas como un factor de riesgo que incida en la decisión de imponer una sanción interdictiva facultativa, su clase, número y duración88 [85].

Vid. FUENTES OSORIO, 2022b, pp. 84 y ss.